第42回 四国理学療法士学会

in Tokushima

一般公開講座のご案内an extension lecture

現在、作成中です。

以下に4年前の第42回四国理学療法士学会の一般公開講座情報を掲載しております。決定次第、最新情報を掲載致します。

特別講演Ⅱ (一般公開講座;参加費無料)

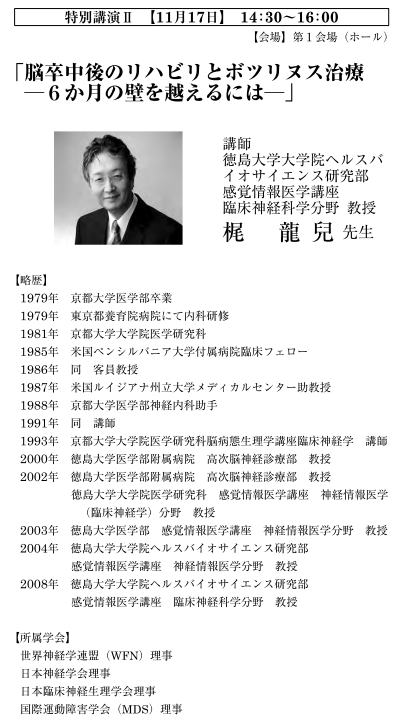

第 42 回四国理学療法士学会では、11 月 17 日(日)14:30~16:00 あわぎんホール 1 階(第 1 会場)にて、徳島大学の梶

龍兒教授による特別講演「脳卒中後のリハビリとボツリヌス治療 -6 ヶ月の壁をこえるには-」を一般公開講座として開催致します。本講演の参加費は無料となっておりますので、ふるってご参加下さい。一般の方々や関係職種の方々、また学生の方々のご参加をスタッフ一同お待ちしております。本ページをPDFファイルにて作成しております。よろしければ、下記よりダウンロード下さい。

講 師:梶 龍兒 先生(徳島大学ヘルスバイオサイエンス研究部 感覚情報医学講座 神経情報医学分野 教授)

テーマ:「脳卒中後のリハビリとボツリヌス治療 ー6ヶ月の壁をこえるにはー」

日 時:第2日目 11月17日(日) 14:30~16:00

会 場:第1会場ホール

講師紹介

一般公開講座抄録

ボツリヌス療法とは以前は目の斜視の治療が中心でしたが、その後、しわを伸ばす美容整形の分野、ジストニア(眼腱痙攣)や半側顔面痙攣、痙性斜頸などの治療に用いられていました。近年では、子供の脳性麻痺による歩行困難の治療にも応用されていましたが、2010 年 10 月に、脳卒中の後遺症を含む痙縮(けいしゅく)への適応が認可されました。国際的には、脳卒中の後遺症の治療についてアメリカでは手の治療のみに認可されて いますが、足の治療に対して薬剤投与が認可されているのはオーストラリアと日本だけ です。日本はドラックラグ(薬剤認可の壁)の問題で知られていますが、ボツリヌス治療に関しては逆で、現在、日本から治療情報が世界に発信されています。

脳卒中の患者数は 280 万人で、その多くが後遺症で悩んでおられます。脳卒中の発作は、心筋梗塞の 6 倍に上ると言われています。いったん、発作に襲われると 3 分の 1 の人しか社会復帰は望めません。残りの大半の人は社会復帰どころか、日常生活などで大きな障害を背負ってしまいます。

発症後のリハビリとしては、最近は「闘うリハビリ」と言われ、急性期から懸命にリハビリに取り組んでおられます。しかし、6 か月ほどで効果が頭打ちになる「6 か月の壁」によって、リハビリ効果の効果がすくなくなってしまいます。また医療保険でも実際的には 6 か月までしかリハビリが認められていません。そうなれば後遺症は一生治ることはなく、諦めてしまい、最終的には寝たきりになる人も多いのが現状です。壁に突き当たって、関節が固まってしまう「拘縮状態」になってしまった患者さんもおられますが、ボツリヌス治療を用いれば、重度の患者さんでもスプーンや障害者用の箸が持てるようになるといった、すばらしい効果があることもわかっています。

この治療と専門的なリハビリを受けることによって、少しずつ治療効果が体感できることにより、患者さん自身の尊厳の維持と、未来への希望を持てるようになります。多くの方が表情も豊かになって、一層、リハビリに取り組まれ、また状態が良くなっていかれるのが大きな特徴です。

A 型ボツリヌス毒素製剤(商品名ボトックス)ボツリヌス菌が作り出すボツリヌストキシンを注射して、緊張している筋肉を麻痺させ、筋肉の緊張によって起こる痙性斜頸の症状を改善する治療方法です。毒から精製したくすりであることを心配されますが、専門の講習を受講した医師が正しく使えば、決して危険な薬ではありません。むしろ、効果は劇的で、治療を受けられた患者さんの多くが驚きをもたれます。

ボツリヌス毒素製剤は、神経と筋肉の伝達を遮断して、筋肉の緊張を取り除きます。この薬は注射した筋肉とその周りにある筋肉にしか作用しません。つまりボツリヌス療法とは、筋肉にボツリヌス毒素を注射することによって、注射をした筋肉とその近くの筋肉だけの緊張を取り除き、効果を得る治療方法です。

ボツリヌス療法は注射による効果と考えられがちですが、そうではありません。リハビリをもう一度発症後 6 か月以前と同様に効果を出現させる機会を与えるということです。そのために、第 1 は、注射の直後からリハビリに移行し、通常では 2~3 日して劇的に効果が現れてきます。第 2 に、リハビリでは道具を用いて取り組みます。第 3 として、リハビリプログラムにゴールを決めていただきます。ゴールに向かって、それに合ったリハビリをしなければなりません。

一般公開講座資料のご案内

本ページをPDFファイルにて作成しております。よろしければ、下記よりダウンロード下さい。四国理学療法士学会 事務局

徳島文理大学 保健福祉学部

理学療法学科内

〒770-8514

徳島県徳島市山城町西浜傍示180

FAX 088-657-4237

E-mail shikokuptg@tokupt.or.jp